Первые три части, с которыми можно ознакомиться здесь, здесь и здесь, вызвали у читателей бурю эмоций и массу вопросов. В принципе, все вопросы сводились к извечным русским “кто виноват?” и “что делать?”. Никто не хочет обнищать до нитки, все хотят жить достойно. Но может ли стать государство в его нынешнем состоянии опорой в достижении каждым персонального благополучия? Виноваты ли плохие чиновники при хорошем царе, что жизнь становится по телевизору краше, но по реальной сути беднее? Чтобы найти ответ на эти вопросы, надо разобраться, как мы дошли до жизни такой.

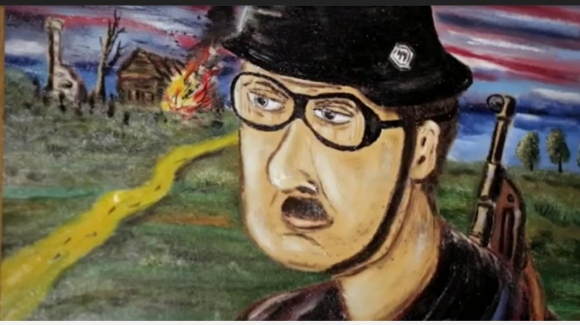

Работа Олега Ланга

Та тяжёлая и усугубляющаяся экономическая ситуация, в которой мы оказались, берёт своё начало в советском прошлом, которое многим представляется “золотым веком”. Я достаточно подробно писал о реалиях жизни в СССР здесь и здесь. Если кто помнит, то не мешает освежить память. А те, кто выросли после СССР, будут удивлены, какая засохшая блевотина облагородилась под патиной времени. Разберёмся по порядку, из какого места у нас растут ноги и руки, чтоб понапрасну не бросаться нечистотами в президента, правительство, проклятый Запад, мигрантов и вечно во всём виноватых евреев.

Работа японского художника-аутсайдера

Первое

В СССР была административно-плановая хозяйственная система. Все регулировалось системой отделов ЦК КПСС. Это называлось “директивными органами”. Партия в лице Съездов КПСС принимала решения о направлениях развития, в отделах ЦК референты и умники думали, как это всё воплотить в жизнь, потом спускали соответствующие директивы в планировочные и исполнительные органы. Планировочными у нас были Госплан, Госснаб и Госкомцен, исполнительными — министерства. Внутри этих исполнительных органов были “государевы глазки и ручки” — парткомы, то есть местные партийные организации. За интересы трудящихся в исполнительных органах отвечал местный профком — локальная профсоюзная организация, часть большого профсоюза. За деятельность всего вместе отвечал министр или директор. Как ни странно, такая система власти работала. Пусть работала косно и муторно, но страна развивалась стремительно, потому что партия приводила все силовые линии к единому вектору, к так называемой “линии партии”. При этом законность, легитимность этой системы управления экономикой и страной была крайне сомнительной. Формально эта конструкция зиждилась на 6-й статье Конституции СССР. Развитие жизни, появление новых предприятий, новых направлений требовали усложнения институтов управления. С такой разработанной схемой управления, названной ОГАС, выступили Анатолий Китов и Виктор Глушков. Об этом я писал неоднократно, в целом же получить представление об упущенных возможностях и начавшемся вслед за травлей Китова и Глушкова отставании СССР в прорывных областях науки, техники и промышленности можно почитать здесь.

Недальновидность тогдашнего аппарата Минобороны СССР и аппарата ЦК КПСС обеспечили постепенное возрастание энтропии в системе народного хозяйства, потому что торможение связей между элементами народного хозяйства привело экономику СССР в состояние постоянной разбалансировки отраслей и народного хозяйства в целом.

Советский запретный плод

И, опять-таки, пришедшие на смену брежневско-андроповскому поколению руководителей молодые орлы вроде Горбачёва просто не имели мозгов, чтоб понять простую истину — только тронь конструкцию, она и посыпется. Вместо создания адекватной системы управления очень сложной советской экономикой, они стали решать задачу радикально — сломать старую систему, чтоб на её месте, из обломков, как-то сама собой образовалась новая свободная и рыночная экономика. И до сих пор, спустя 35 лет, адекватной системы управления экономикой не вышло. Если посмотреть на людей здесь, которые управляют экономическими процессами, то, на мой взгляд, вряд ли у них что-то путное выйдет — из них почти никто не имеет опыта производственной деятельности. Я сужу по себе — все мои знания по экономике, полученные в Плехановском институте, в котором я учился после окончания истфака МГУ, были заблуждениями, развеянными за несколько лет работы на руководящих должностях в промышленности. У меня поменялись и психика, и взгляды на мир и человечество. Как не служивший в армии не может понимать армию, так и не работавший в реальном секторе, не отвечавший за деятельность предприятия, финансы, снабжение и сбыт, за организацию производственного процесса, за трудовой коллектив с его склоками и интригами, не может понять, что такое экономика и как она работает на самом деле, а не в кабинетных теориях.

Работа японского художника-аутсайдера

Второе

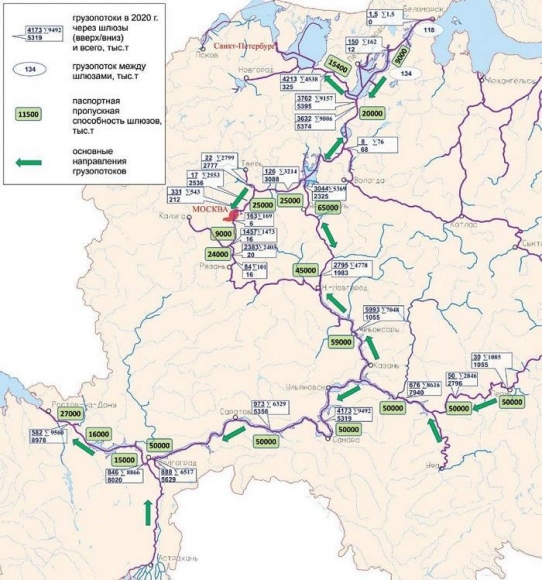

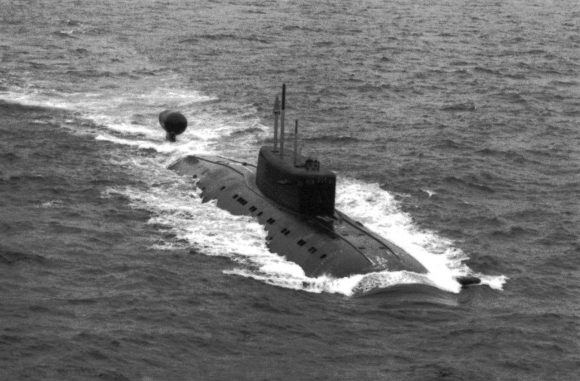

От СССР нам досталось огромное обременительное наследие вещей, о которых обычный человек просто не имеет никакого представления. Это всё, что связано с обороной, а также критически важной инфраструктурой. Например, кто сразу скажет, каким образом подводные лодки, построенные в Нижнем Новгороде на заводе “Красное Сормово”, попадали в Атлантический океан? Ясное дело, что нет ни таких поездов, ни автомобилей, ни самолётов, в которые можно было бы загрузить атомную подводную лодку проекта 945А “Кондор”, длиной 110 метров, шириной 12 метров, массой тысяч в десять тонн. Но не на Волге же они несут боевое дежурство. Для подобных целей в стране создана и поддерживается Единая глубоководная система Европейской части России. Это невероятно сложное хозяйство, связывающее реки и озёра, со множеством каналов, шлюзов и гидротехнических сооружений. Даёт эта система прибыль или не даёт — не имеет значения, это важнейший инфраструктурный проект, и он критически важен для жизнедеятельности страны. От СССР нам досталось множество затратных, но необходимых моногородов, наукоградов и ЗАТО, закрытых административно-территориальных образований. Много ли простому человеку скажут названия “Марадыковский”, “Шиханы” или “Гудым”? А ведь это были одни из многих опорных точек мощи советской империи. На их создание, функционирование и утилизацию потрачены астрономические деньги. И ещё много таких объектов осталось. В конце нулевых я занимался разработкой схем территориального планирования Российской Федерации. Так сложилось, что я отучился в Российской академии госслужбы в середине нулевых по специальности “земельно-имущественные отношения”. Работал с Департаментом промышленности и инфраструктуры Аппарата правительства РФ, с Минрегионом, с Союзом архитекторов, с Российской академией архитектуры и строительства, с профильными комитетами парламента и прочими учреждениями. Я предложил создать многоуровневую комплексную цифровую карту России, куда нанести всё, что только можно — литографию, гидрографию, флору и фауну, климатические изотермы, административные границы, категории земель и почвы, дороги, электросети и коммуникации, транспорт, демографию, всего около 30 позиций. То есть при выборе места под какие-то нужды можно было бы сразу ткнуть в какую-то локацию пальцем и получить полную информацию. Или вбить в поиск нужные параметры, и карта выдала бы пригодные под искомые нужды места. У России не было цифровой картографической платформы, я предложил использовать только появившиеся карты Google. Из-за этого идея не была одобрена на самом верху — у нас оказалось столько засекреченных объектов, разбросанных по всей стране, что ответственные товарищи решили отложить этот вопрос на неопределённый срок. А это очень плохо для развития территорий и страны в целом. Любая стройка сейчас — это тысячи подписей и годы жизни на согласования.

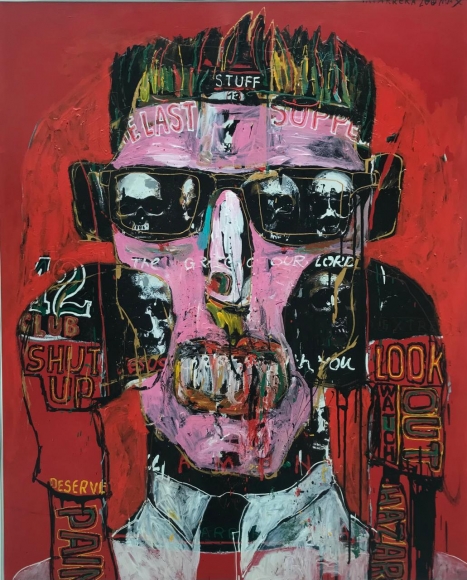

Арт-брют

Третье

Оно вытекает и сопряжено со вторым пунктом. Это градостроительная политика времён СССР. У нас была самая сильная градостроительная школа в мире. Было построено около тысячи новых городов. Они строились под производственные или оборонительные нужды. Они развивались в непригодных для жизни местах, даже за Полярным кругом у нас были такие важные города, как Мурманск, Североморск, Воркута, Апатиты. Когда экономическая парадигма сменилась, многие производства или научные направления оказались заброшенными. А людей оказалось ни занять нечем, ни переместить некуда. В России, безумно большой стране, от океана до океана, негде жить человеку — жильё непосильно дорого, строительство жилья — это целая морока, головняк на годы. Поскольку я занимался проблемами доступного жилья и в России, и в США, рекомендую посмотреть мой материал годичной давности. Это квинтэссенция реального живого опыта, описание проблем и путей их решения. Если кратко — в хрущёвские времена выбрали путь многоэтажного панельного строительства, и вроде это было разумно, потому что так легче отапливать, содержать и обеспечивать трудящихся всякими социальными благами. Это привело к тому, что люди стали жить в стеснённых условиях, в депрессивной среде, скученно, без возможности купить себе жильё, даже если площадь меньше санитарных норм. Молодой семье было невозможно отделиться, строить свою жизнь, свободно переезжать из одного города в другой, рожать детей в просторных условиях. В огромной России под земли поселений занят всего один процент территории. А дороги и мосты до сих пор проблема. Если бы пошли по пути малоэтажного строительства, то мы бы имели совсем другую страну, с сетью дорог и огромным автомобилестроением. Дороги приходится усиленными темпами строить сейчас, а это стало непомерно дорого. И не будем забывать, что износ основных фондов, то есть нашего советского наследия, составляет больше 80 процентов. В какой-то момент всё начнёт сыпаться в силу ветхости. Чудес в строительстве и промышленности не бывает — всё построено на математических расчётах и физических износах, и даже пятикратному запасу прочности наступает конец. Обратим внимание, что техногенные катастрофы происходят всё чаще.

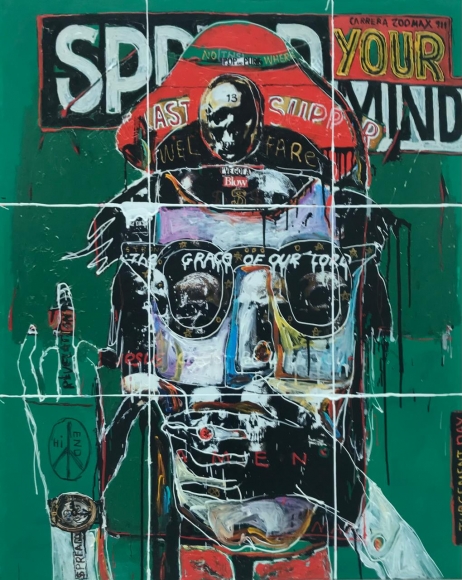

Нет силы против русских: немец запивает шнапсом горе поражения. Арт-брют

Четвёртое

В нулевых кто-то пустил мульку, что Россия — это энергетическая супердержава. Это было очень смешно слышать тем, кто делал что-то конструктивное и пытался подключиться к электросетям. В середине нулевых я с товарищами хотел построить завод по производству домов из клеёного бруса в подмосковном Ступине. Всё хорошо было бы, но вот только стоимость подключения к электросетям сделала затею бессмысленной — с нас запросили полторы тысячи долларов за каждый киловатт мощности. Речь пошла о многих миллионах долларов, только за право иметь нужное количество электроэнергии. В те же годы Анатолий Карачинский, умнейший человек и хозяин большой компьютерной фирмы, объяснил, почему в России массово не строятся столь необходимые дата-центры — потому что построить здание и завезти оборудование стоит двадцать миллионов долларов, и подключиться к сетям стоит двадцать миллионов долларов, итого сорок миллионов. Неудивительно, что во всей России меньше сотни дата-центров, в то время как в одном Лондоне их четыре сотни. В прошлом году я хотел запустить проект по блокчейну и обратился на Калининскую АЭС, у них там нечто вроде технопарка, запитываются всякие майнеры и криптаны прямо от мирного атома. Долго меня мурыжили в структурах Росатома, потом сказали, что мест нет. Не знаю, хорошо сделал Чубайс, разрезав Единую энергетическую систему России на генерацию, транспортировку и сбыт, раздав генерацию и сбыт в частные руки, а государству оставив транспортировку.

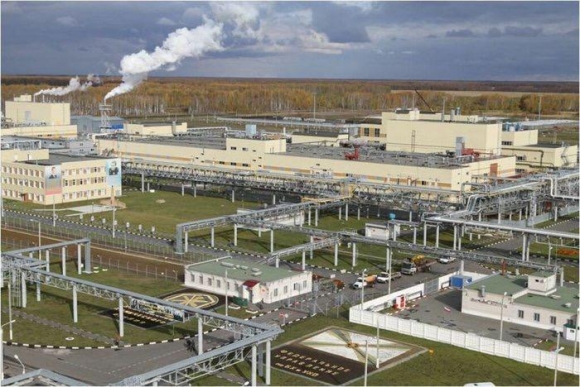

Единая глубоководная система европейской части Российской Федерации

Северный завоз – ежегодный головняк для страны, но деваться некуда, иначе миллионы человек просто умрут от голода и холода

Морские перевозки при Северном завозе

На бумаге выглядело разумно, на практике вышло как всегда. Поскольку моя супруга после Менделеевского института попала в лучшее НИИ страны по электроизоляторам — НИИ Электрофарфор на шоссе Энтузиастов, то за развалом отрасли с начала 1990-х годов я наблюдал лично и со скорбью. Сократили персонал, помещения сдали в аренду коммерсантам, потихоньку всё рассосалось, и не стало головного НИИ, разрабатывавшего электроизоляторы и огнеупоры. Так, по чуть-чуть, мы лишались целых индустрий — перестали делать гвозди и подшипники, шурупы и целую номенклатуру критически важных метизов. Всё теперь везут из Китая. Соответственно, нет своих производств — нет спроса на специалистов. Нет спроса на специалистов — нет смысла содержать профильные вузы и НИИ. Так постепенно, но достаточно быстро деградирует в стране наука, образование, учреждения по повышению квалификации. Одно тянет другое, всё ведь взаимосвязано.

Немецкий солдат поражён силой русских. Арт-брют

Пятое

Сменив риторику дорогостоящего противостояния с западным капиталистическим миром на братания типа “я же ваш, буржуинский”, Россия, тем не менее, не смогла выгодно продать себя. Мы писали в предыдущей статье цикла, как Алексей Кудрин всё ждал иностранных инвестиций. Так и не дождался. Инвестиции бывают прямые и портфельные. Портфельные — это когда покупают акции уже готового предприятия с целью получения дивидендов или в надежде на рост капитализации. Прямые — это когда дают деньги в создание предприятия за долю в акционерном капитале. Её потом обычно продают с многократной маржой, когда предприятие заработает и начнёт приносить стабильную прибыль. В нулевых я нарезал круги вокруг фонда прямых инвестиций при банке “Траст”, им руководил опытный финансист Джек Барбанель. Джек говорил мне, что у него полмиллиарда долларов, и их в России некуда пристроить, нет хороших проектов. Они смогли освоить только около 150 миллионов, потом пришлось в Сербии покупать долю в производстве минеральной воды “Князь Милош” за пятьдесят миллионов. Нет проектов достойных, жаловался мне Джек. Потом наступил кризис 2007-2008 годов, и фонд свернул свою деятельность. Проблем с иностранными инвестициями несколько, но прежде всего очень слабый страновой пиар. Не умеет Россия пиариться, делает это в высшей степени бездарно. Непонятно, кто вообще отвечает за облик России в глазах мира — Россотрудничество, МИД, многочисленные конгрессы соотечественников? Судя по результатам — никто. Джек ещё тогда говорил, что на Западе никто не в состоянии понять художеств ЮКОСа, но преподносится так, что злое государство обидело белых и пушистых зайчиков. Такая же некрасивость вышла и с делом Магницкого, и с Майклом Калви, и ещё какими-то иностранцами, попавшими в замес с российской правоохранительной системой. На Западе всё это выставляют как свирепый произвол “кровавой гэбни”, а российские ответственные лица, по выражению Путина, жуют и жуют свои сопли. Никто ж не озадачился за 30 лет создать российское лобби в Европе и США, хотя и покойный Лозанский об этом кричал на всех углах с конца 1980-х, и я пишу об этом постоянно с нулевых. И нет в России решал вроде моего покойного старшего товарища Виктора Луи, которого с деликатными поручениями отправлял Юрий Владимирович Андропов по всему миру. У России нет лиц, которые представляли бы страну в лучшем свете. По ком судить о стране? По сбежавшему полвека назад Барышникову? По Майе Плисецкой, у которой Минкульт отбирал заработанное? По выкинутым из страны в 1970-х годах Зиновьеву и Солженицыну? По выкинутым безобидным Аксёнову и Войновичу, Бродскому и Шемякину? По Ростроповичу и Вишневской, тоже изрядно ущемлённым при советской власти? А новые лица кто? Мария Шарапова? Ирина Шейк? Наташа Водянова? Лена Ленина? Юра Борисов? Хоккеист Овечкин и боец Фёдор Емельяненко? Россия не смогла выдать миру новых Толстого, Достоевского и Чехова, не смогла заново воссоздать мировой кинотриумф Сергея Эйзенштейна, музыкальный триумф Рахманинова, Шостаковича и Прокофьева. Образ русских — это какие-то жуткие злыдни и злодеи. Либо психо- и социопаты. Я много лет прожил в США, так русских там реально боятся, даже в Техасе. К нынешней ситуации отмены России, к её экономической и культурной изоляции, шли упорно много лет. Никто не был озабочен очевидными последствиями отвратительного странового пиара — что окажется страна в крайне затруднительном положении. Её обжали со всех сторон и стали методично обрезать кислородные шланги — выбили с рынка газа, выбивают с рынка нефти, отрезали от мировых платёжных систем, перестали продавать и покупать, вести торговлю, ввели ограничения на транспортное сообщение и обмены визитами с любыми целями. Опять автаркия, опять сидим на голой заднице, гордые такие, что мы вам всем ещё покажем? Так в предыдущих статьях, вызвавших дикое раздражение, мы с цифрами поясняем, что некому будет показывать — мы вымираем, нам на замену приходят другие народы из других цивилизаций. Причём не машиностроительные народы, а такие, что не в состоянии доказывать гипотезу Пуанкаре, строить спутники и космические станции. Они даже подшипники не смогут делать, разве только прикручивать колёса к машинокомплектам из Китая под строгим присмотром китайских же надсмотрщиков.

Чиновник. Арт-брют

Поэтому на вопрос — кто виноват? — в нашем случае ответ очень пространный, потому что у сложных комплексных проблем нет единого простого начала, разве только глупость. Множество принятых решений, некритичных ошибок, не тех выбранных путей, привели нас к нынешней ситуации. Нет также и простого решения — а давайте этих чиновников выгоним, воров всех посадим, а ещё лучше, если всех расстреляем и наловим себе новых чиновников. Россия этот путь уже несколько раз проходила за сто лет, и это наступание на грабли — наша национальная забава. О том, что же в этой ситуации можно сделать, мы поговорим в следующей части. Продолжение следует.

Се ля ви, такова жизнь: толпа нищих из последних жил тащит роскошь кучки богачей. Работа Августа Котляра

Арт-брют

Богач. Арт-брют

Облик Нового поколения. Арт-брют

Нежная любовь по-современному. Арт-брют

Маразм, доведённый до совершенства. Аллегория на доведение до абсурда управленческих талантов Политбюро

А за всеми нами Божественный пригляд. Худяковские художества.

Политбюро ЦК КПСС

Марадыковский арсенал боевой отравы

Атомная подводная лодка «Кондор»

Наталья Водянова

Ирина Шейк

Автор статьи: Август Котляр.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции

Источник: argumenti.ru