Искусство, в собирательном смысле, как высшая форма умственной деятельности, как созидательный процесс, пропускающий возникающие мысли и чувства сквозь призму персональности, индивидуального склада ума, жизненного опыта и эмоциональных переживаний, перестало в массе отражать вечные вопросы и непреходящие ценности, утратило базовые сюжетные паттерны, основанные на античности и библеистике. Оно стало отражать сиюминутные повестки дня – чью-то политическую борьбу, некие общественные протесты, чьи-то взгляды на социальные аспекты полового диморфизма и на многообразие практической сексуальной дисторсии.

Информационные потоки из масс медиа и социальных сетей, ставшие явлением, объединённым синтетическим названием “инфотейнмент”, то есть развлечением через информацию, забили в просвещённой части человечества всполохи умственного и душевного просветления, ранее понуждавшие время от времени задумываться о смысле жизни и разумности, рациональности, справедливости всего происходящего

Власти любой страны стремятся добиться общественного спокойствия. В рамках текущего властного дискурса на поддержание консервативной социальной стабильности в России и помешательства на политической корректности на Западе с её гипертрофированных вниманием к реальным и надуманным проблемам различных слоев общества, меньшинств, искусство стало превращаться из волнующего и будоражащего воображение явления в некий обыденный фон украшательства окружающей обстановки, вроде музыки лаунж, декоративных панно и снэков, создавая ни к чему не обязывающую атмосферу общепитовской забегаловки средней руки, или, как стало принято говорить, амбиенс пребывания на чиле, то есть времяпровождения в антураже расслабухи. Нарративы креативных индустрий России, Запада, Китая и Японии остаются весьма схожими, несмотря на тотальную отмену России – процессы умышленного изолирования и вычёркивания России из глобального культурного контекста оказались наименее успешным западным проектом.

Однако начавшиеся после сворачивания российской оттепели и студенческих революций конца 1960-х годов тренды на снижение радикализации и накала художественных высказываний дали свои плоды. Искусство в течение второй половины двадцатого века вместе с остуживанием страстей утрачивало в своих произведениях многослойность и многозначность. Оно перестало играть со смыслами, значениями, подтекстами, контекстами, коннотациями, интерпретациями, парадоксами и переосмыслениями. Большинство произведений изобразительного искусства перестало рассказывать истории. Говоря фрейдистским языком, банан снова стал просто бананом. А реальные поиски смыслов либо остались в прошлом, либо стали уделом маргиналов и отщепенцев вроде небольшой горстки латентных психо- и социопатов, нашедших выход своим страстям не в антисоциальном поведении, но в радикальных формах художественных произведений, которые охотно подхватывали левацки настроенные представители культурного истеблишмента и превращали в безобидный и дорогостоящий фарс, в желаемые арт-объекты “новых денег”, прежде всего финансовых магнатов новой волны, сделавших колоссальные деньги на высокорисковых операциях и недружественных поглощениях. Прекрасной иллюстрацией служит фильм “Уолл-стрит” 1987 года: в офисах и жилищах Гордона Гекко и его коллег, финансовых выскочек и скоробогачей, висят картины остро модных тогда художников – от Жана Дюбюффе до Люкаса Самараса. Это невысказанный манифест новых социальных хищников: теперь всё будет по-нашенски, теперь мы диктуем правила и задаём тон, и наш лозунг “Greed is good”, что в смысловом переводе означает “Алчность и стяжательство – это благо”. И что интересно: искусство в самых маргинальных его формах слилось в буквальном экстатическом соитии с миром колоссальных свободных – и пьянящих чувством вседозволенности – денег, легко приходящих и легко тратящихся; ультрамодные художники, едва умеющие нарисовать человеческие ягодицы, но плюющие на любые каноны прекрасного и издевающиеся над консервативными вкусами, стали цениться дороже старых мастеров – как Уорхол, Шнабель, Лихтенштайн и вся когорта конца 1970-х и 1980-х годов.

Почему так? Несколько причин, несколько силовых линий, наконец-то сошедшихся в пучок и проявившихся в виде картинке в фокусе нашего – имеются ввиду модерн и постмодерн – времени.

Линия первая – это потеря смысла и целесообразности установившаяся в веках системы взаимоотношения художника и потребителя его мастерства, когда было принято писать картины или создавать произведения искусства “под заказ”, в редком случае в силу вынужденности что-то создать, чтоб попытаться продать и жить. В былые времена художники практически никогда не творили “от вольного”, что в голову взбредёт – холсты, краски, материалы были дорогими, процессы трудоёмкими и времязатратными. Просто так, для удовольствия и общей очарованности прекрасным, писали картины только аристократы-любители или всякие бездельники со вкусом и средствами, располагающие досугом. Художники, равно как врачи, учителя, музыканты, считались обслуживающим персоналом, их за свой стол тогдашние приличные люди не сажали. В конце 18 и на протяжении 19 века ситуация стала меняться, особенно после французской революции 1789 года. Стали появляться салоны, где творцы развлекали аристократию, и так начала складываться богема. В дореволюционной России художники были частью иерархической системы, с классными чинами, и были обеспечены госзаказом и господдержкой – имеются ввиду те, кто был выпускником Академии художеств. Во Франции, помимо множества частных салонов, которые держали богатые скучающие дамы, был и настоящий Салон – место художественного официоза и высочайшего ремесленного качества, про которое мы бы сейчас сказали, что это соцфотореализм.

Линия вторая – это рост благосостояния французского или российского общества расширял спрос на прекрасное. Вкупе с появлением фотографии, позволил или вынудил желающих зарабатывать эстетикой искать новые формы, и так появились импрессионисты, отошедшие от академических канонов похожести картин на фотографию. Плюс рост разночинного сословия увеличивал число свободных творцов, каждому из которых необходимо было искать своё уникальное торговое предложение. Отклонение от психической нормы, обуславливавшее искажённое, новаторское отображение действительного или воображаемого, было большим маркетинговым преимуществом. Некоторые художники опережали созревающие вкусы публики, например, Винсент ван Гог, а другие попадали точно, например, Анри Матисс.

Линия третья – появились настоящие арт-дилеры, пришедшие на смену былым маршанам. Стали появляться коммерческие галереи, и сами художники начали активно продвигать своё искусство в массы, а им радостно пошло навстречу купечество: буржуазия всегда больше склоняется к новизне, нежели придерживающаяся традиций и норм благопристойности аристократия. Художники пошли навстречу инстинктам масс – женскую натуру перестали упаковывать в мифопоэтические сюжеты, а стали просто создавать откровенную эротику от “Олимпии” Эдуарда Мане в 1863 году до “Происхождения мира” Густава Курбе в 1866 году, что было неслыханно вызывающим и скандальным. Искусство стало откровенно будоражить область ниже пояса, что раньше было абсолютно недопустимым и непристойным в общественном пространстве, или, как сказали бы сейчас – “в пабликах”.

Линия четвёртая – появление объединений творцов-единомышленников, независимых от официоза. Сейчас бы такие организации назвали бы саморегулирующимися, с похабной аббревиатурой “СРО”. Но эти “срошки” стали фронтом противостояния тогдашней “линии партии”, от передвижников до “Бубнового валета” и “Ослиного хвоста”. В немецкоязычном пространстве появились сецессионы, объединения художников против академического душнилова. Во Франции эту функцию арт-комбинаторов (по аналогии с нынешними комбинаторами технологических стартапов) взяли на себя сквоты-фаланстеры – “Улей” и “Бато-Лавуар”, откуда вышли самые дорогие художники модерна – Пикассо, Модильяни, Бранкузи, Шагал, Сутин, Цадкин и другие.

Линия пятая – художники стали творить “для себя” – то есть на самом деле создавать продукт на свой вкус, по своему усмотрению, вырабатывая личный, неповторимый, уникальный стиль, и предлагать его рынку, полагаясь на удачу. Кому-то повезло быстро, например, Пикассо, кому-то повезло чуть позже, например, Шагалу, а некоторым не повезло совсем, например, Модильяни. Сложно сказать, в чём тут дело – то ли в недозревшей до модильяниевского гения публики, то ли в слабом пиаре. Пикассо был уже успешен, а его друг Модильяни бедствовал. Но Пикассо ещё придерживался традиционной фигуративности, а Модильяни продвинулся далее по шкале трансфигуративности, искажая пропорции изображаемых людей; нельзя сказать, что это было абсолютным новаторством в истории живописи, ибо иконопись также искажала пропорции – вместо традиционного академического канона “один к десяти” иконописцы писали в пропорциях “один к двадцати” – то есть в длине человеческого тела умещалось двадцать, а не десять, голов.

Линия шестая – слом эпох, интегрирование художников в социальные процессы – от промышленного дизайна и архитектуры до участия в идеологической обработке масс, и за всё это платили и давали возможность вести весьма обеспеченный образ жизни.

И, наконец, седьмая силовая линия – появление в послевоенные годы целых институций поддержки художников, от стипендий от галерейщиков до арт-резиденций частных меценатов и государственной опеки, складывание системы искусства, где художник превращается в элемент сложной структуры (художник – галерея – арт-критика – музеи и коллекционеры, кураторы и выставки, каталоги и медийность), чья функция – генерировать искусство в самом широком смысле, как перманентное социальное явление, а не как разовые творческие порывы. Художников стали брать на контракт, из свободного творца деятель искусств стал винтиком производственной системы, а является ли его продукт искусством – решать не ему, а системе. Как на полном серьёзе шутили в послевоенном Нью-Йорке: если в районе Сохо на улице валяется мешок мусора, то это просто мешок мусора, но если занести его в галерею Лео Кастелли и повесить табличку, то это уже серьёзный объект концептуального искусства за два миллиона долларов.

Таким образом, силовые линии привели связь между художником и обществом к зачатию и появлению на свет системы искусства. Как и любая иная система, она функционирует по всем правилам термодинамики. И в ней действует второе начало термодинамики: если система не получает энергии извне на поддержание связей между элементами, то в ней возрастает энтропия и неизбежно наступает тепловая смерть. То есть, если по-простому, если в двигатель извне не наливать бензин, то он работать не будет, а если человека не кормить, то он точно помрёт.

Поскольку система искусства уютная и сытная, а внешних потребителей меньше внутренних производителей, она очень быстро замкнулась и стала плохо к себе впускать новые фертильные силы, чтоб её не дестабилизировали. И ещё. Поскольку определенных критериев таланта и гения нет, то за искусство можно выдавать и продавать что угодно: человеческие экскременты в баночке, пылесос в стеклянном коробе или банан, приклеенный липкой лентой к стене. Нисколько не умаляя способностей покойного Пьеро Мандзони и здравствующих Джеффа Кунса или Маурицио Каттелана к парадоксальной интерпретации обыденного и сакрализации профанного, их подходы к творчеству точно иллюстрируют наш тезис: превращение искусства в полупромышленный поток малосмысленных изделий делает из искусства китч (что заметил ещё Клемент Гринберг в своей статье 1939 года “Авангард и китч”), прекрасная иллюстрация – это тошнотворная милота американских художников Боба Росса и Томаса Кинкейда для украшательства жилищ среднего класса. Дальнейшая институционализация китча вообще убивает настоящее искусство, выводя его за рамки системы искусства, которая уже к самому искусству не имеет отношения, ибо производит не произведения, а арт-объекты в виде картин, скульптур, инсталляций и прочих визуальных, пластических и иных осязаемых чувствами образов.

Тут неизбежен вопрос: что считать настоящим искусством? И вот это камень преткновения, потому при отсутствии эстетического воспитания с младых ногтей и потакания врождённому чувству прекрасного, оно может атрофироваться и перестать (а то и не начать вовсе) чувствовать различия между:

Буря небо мглою кроет,

Вихри снежные крутя…

и другими бессмертными строками:

Гаврила шёл кудрявым лесом,

Бамбук Гаврила порубал.

Так что считать настоящим искусством? Это самый сложный вопрос в искусствоведении. Если отбросить всю шелуху и муть, все лукавые умствования и наведения тени на плетень, то искусство – настоящее – это такое произведение человеческого гения, которое вызывает ощущение взволнованности, благоговейности, соприкосновения с чем-то подлинным и высшим, которое вступает в диалог с созерцающим или слушающим, находит в нём созвучие и начинает звучать во внутреннем мире созерцающего также, как звенит струна от камертона, когда они вибрируют на одной частоте. Настоящее искусство буквально излучает благородство – это физически ощущаемая эманация гармонии, резонирующая с душой зрителя. На эту гармонию работает всё: композиция, выверенная по законам золотого сечения и числу Фибоначчи, цветовая гамма, игра со смыслами, знаками, подтекстами, намёками, аллюзиями и прочее. То есть визуальное изображение создает у зрителя определённое настроение, чувство и или гамму чувств.

Это не так уж важно, какой именно эмоциональный отклик вызывает вещь. Когда парижская публика в 1866 году созерцала rima pudendi на картине Курбе, эмоции многих зрителей выливались в дикое возмущение и бешенство. Но это была ошибочная реакция, черезчур эмоциональная и во многом ханжеская, лицемерная. В реальности же эта картина апеллировала к началу начал, она перекликалась с семинарским бэкграундом автора, с его возможным картезианским солипсизмом, проистекающим из глубого самокопания, о чём свидетельствовали многочисленные автопортреты – Курбе больше всего интересовался сам собой. И писал много обнажённой натуры в юности, в самый пубертатный период, когда полнокровного созревающего самца особо волновала чувственность. Соответственно, изображение истока человеческой жизни, зарождение и появление человека как целого мира, привело его к созданию полотна, потрясшего табуированные устои тогдашнего общества. Табу, предрассудки, инстинкты и нравственные устои – это вещи разного порядка. Изображение гениталий или коитуса – это не всегда похабщина, а часто просто констатация либо возвышенных отношений, как Леда и Лебедь, либо насилия, как, например, похищение сабинянок, оскопление Урана Кроносом, зверское посткоитальное убийство Сисары Иаилью или изнасилование Горгоны Медузы Посейдоном прямо в храме Афины. Как бы то ни было, картина Курбе, приведшая в бешенство парижскую публику, спустя сто лет после призывов её уничтожить, а художника побить, есть одно из настоящих культурных сокровищ Франции и висит в музее.

В образовании, которое в современных учебных заведениях дают детям и юношеству, есть огромные лакуны, которые не позволяют сформироваться истинно полноценной, то есть без брешей, личности. В былые времена были обязательны для изучения древнегреческий и латинский языки. Они не только развивали мозги и память, но и давали базу для понимания истинного значения слов и смыслов, которые стоят за ними. У людей с классическим образованием принципиально иное понимание мира, нежели чем с обычным школьным, будь то российским, европейским или американским. Например, человеку с современным образованием неизвестно, что у греков было несколько разных слов для обозначения любви – агапе, филио и эрос, и за каждым словом стоял пласт понятий и ассоциаций. Также неясна разница между богословскими дисциплинами, такими как теология, теософия, теодицея, равно как соотношение между теократией и клерикализмом. Неразвитость тезауруса, неначитанность, ненасмотренность, отсутствие критериев для оценки вещей и явлений, впитываемых с раннего детства в семье и от окружения, влекут за собой неспособность отличать подлинное от имитации. Как сказали бы раньше – нет вкуса, вырос в атмосфере вульгарности среди хамья и жлобья, откуда ему взяться? Как сказал Джон Кеннеди, причисляемый к американской аристократии, увидев по телевизору Ричарда Никсона: “Да в этом чуваке нет класса (The guy has no class at all)!” То есть, говоря по-русски: да это же хам трамвайный! И тут в процессе восприятия и понимания искусства встаёт вопрос подлинности – что есть настоящее произведение искусства и что есть имитация, подражание, или, говоря языком постмодерна, симулякр, то есть отпечаток, снятый образ того, чего не существует на самом деле, копия без оригинала.

Это и есть корень проблемы – арт-критика, искусствоведы, теоретики искусства редко имеют нюх на подлинное, потому что их знание теоретическое, начётническое, не пропущенное через личностное переживание, не сублимированное и не экстрагированное из недр персонального творческого поиска и опыта создания произведения через личностные муки осмысления, переживания, поиска формы и способа выражения своего видения сюжета или объекта. Но только тут рождается подлинное, всамделишнее, выстраданное, и оно радикально отличается от имитированного, даже если похоже до степени смешения. Если сравнивать с антропологией и этнографией – произведения кабинетных учёных, представляющие собой компиляции чужих трудов, не идут ни в какое сравнение с записками и живым опытом учёных, работавших в поле и живших среди изучаемых народов. Труды теоретиков ценны лишь классификацией и обобщением результатов, полученных другими. Настоящая арткритика рождается из самостоятельных мук творчества, когда образованный и много повидавший художник, настрадавшийся от непризнанности и от поисков своих форм и методов, поднимается до уровня обобщений, и имеет достаточно знаний и опыта, чтоб судить и классифицировать произведения коллег.

Что интересно отметить – в восьмидесятых, в результате взвинчивания цен на искусство, не требующее академического мастерства, началась эпоха имитации искусства. Эти флюиды уловил российский писатель Сергей Есин в своей книге “Имитатор” (1989) о крупном официозном художнике излёта советской эпохи. Те же процессы происходили в мире. Например, в Англии во второй половине 1980-х годов появилось движение Молодых Британских Художников, которые вроде бы делали искусство, но в реальности ничего нового они сказать не могли: Трейси Эмин была посредственной рисовальщицей, Марк Куинн паразитировал на социальной тематике, братья Чапмен скабрезно переосмысливали Гойю, Дэмиен Хёрст делал инсталляции из гниющего мяса и живых мух. Если бы не маркетинговый гений рекламного магната Чарльза Саатчи, это движение не стало бы ничем большим, чем какие-нибудь российские “Синие носы” или “Искусство или смерть”. Абсолютный китч гения маркетинга и продаж Джеффа Кунса поменял представления масс о том, что такое хорошо и что такое плохо – его работы покупают за десятки миллионов долларов, что в разы и на порядки превосходит стоимость старых мастеров. Являются ли хромированные металлические собаки Кунса или его же купленные магазине пылесосы в стеклянных коробах произведениями искусства? Нет, это всего лишь арт-объекты, выставленные в соответствующем антураже, имитирующем музей или серьёзное выставочное пространство, в соответствии с шуткой о мешке мусора, занесённого в галерею Лео Кастелли.

Поскольку массовый зритель не знает, что такое прекрасное, а сведений о красоте у него немногим больше, чем у китайских туристов, посещающих толпами Лувр ради селфи с Моной Лизой (весьма посредственным произведением изобретателя и рационализатора Леонардо да Винчи), то контакт с порнографическими скульптурами Кунса в игривых позой с бывшей женой, порноартисткой Чиччолиной, и пребывание меж заспиртованных половинок коровы Дэмиена Хёрста, оставляет у посетителей чувство просветления и соприкосновения с чем-то доселе невиданным и неслыханным. Эротика и демонстративное пренебрежение устоявшимися нормами пристойности их будоражит, а поскольку это выставлено в уважаемых институциях, то канает за искусство. Рассмотрев все детали как следует, сопоставив с собственным опытом и фантазиями, зритель находит произведения отражающими праву жизни. Их эстетические баки наполнены и даже переполнены, они уходят с чувством, что не напрасно сходили в музей на культуру. Многие же уходят с чувством, что они тоже могут стать богатыми и знаменитыми творцами, и что они просекли самую суть искусства – бесстыдство, наглость и хамство. Сюжет и композиция не имеют значения, природа науку одолевает, ум и возвышенность чувств всегда в дураках у физиологии.

В настоящее время ценность искусства и художника сместилась в область прейскуранта, провенанса ценообразования. На Западе это прозрачно, галеристы и аукционы не скрывают цен, уплаченных за работы. Наоборот, они афишируются, потому что ценность работы определяется количеством денег, за неё уплаченных. Именно поэтому после покупки за 110 миллионов долларов “Крика” Эдварда Мунка пришлось переписывать историю искусств, и выводить депрессивного шизофреника Мунка в первые ряды мировых живописцев, в знаковые фигуры. Выпадение художника из системы искусства может существенно сбить цены на его работы, и, соответственно, его ценность в истории искусства. Так, после ссоры Дэмиена Хёрста с Ларри Гагосяном цены на точки и кружочки Хёрста упали вдвое. Учитывая, что сам Хёрст к своим работам не прикасался, и афишировал это, полотна, написанные безымянными помощниками, не имеют никакой эстетической и исторической ценности, и неизбежно будут падать в цене. То же самое произойдёт с офортами Энди Уорхола, со всеми его узнаваемыми красными и зелёными Мэрилин, ибо сам Уорхол к этим многотиражным произведениям полиграфии никакого отношения никогда не имел, а сумасшедшая стоимость есть лишь ловкая техника продвижения и продаж, которая обеспечивает ценность через узнаваемость. Здесь срабатывают те же механизмы, что и при продаже духов Chanel №5 – никаких приличных ингредиентов не хватает, чтоб удовлетворить спрос на раскрученный бренд, и поэтому качество продукта падает, духи всё больше отдают синтетикой и кошачьей мочой по сравнению даже с ароматами не только семидесятых, но даже девяностых годов, но люди покупают, пользуются и дарят любимым.

Где же искать настоящее искусство, наполненное новизной, смыслом, чувством? Выпускники учебных заведений, где обучают живописи, нацелены, прежде всего, на зарабатывание денег и имитируют то, что, по их мнению, приносит деньги. Галеристы охотятся на коллекционеров. Музеи охотятся на меценатов. В системе искусства художник уже давно не главная, а второстепенная фигура, легко заменяемая. Если из крупной первоклассной галереи исчезнут один, два или пять живущих художников, расстраиваться никто не будет, их даже не заметят, будь то даже Ли У Хван или Кристофер Вул, признанные и очень дорогие создатели визуальных объектов.

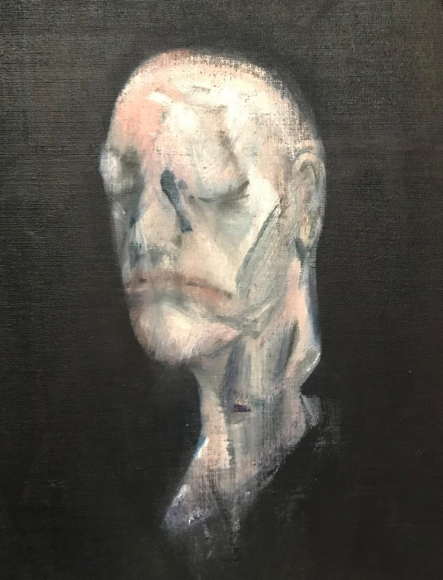

Если же обратить внимание на динамику цен в её экстремумах, то получится, что самыми дорогими работами становятся всё же произведения людей, выпадавших из общего ряда, которых вполне можно отнести к маргиналам и аутсайдерам, но попавшим, в силу случайных обстоятельств, в галереи к хорошим маркетологам. Таковы были Марк Ротко и Джексон Поллок, на чьё искусство долго не было спроса, пока вкусы не дозрели, к таковым относится Фрэнсис Бэкон, нигде не учившийся живописи, и два свирепых примитивиста-экспрессиониста, Жан Дюбюффе и Жан-Мишель Баския. В реальности, если смотреть на вещи трезво, то все эти люди были хроническими алкоголиками или наркоманами, у всех наблюдалось девиантное поведение, и всем им было место либо в рехабе (реабилитационном заведении), либо в клинике для душевнобольных. Так же, как там было место для Пикассо, Модильяни, Дали и ван Гога. Но их картины завораживают, на них хочется смотреть ещё и ещё, от них невозможно оторваться, даже от монохромных полотен Ротко. В отличие, скажем, от Элсворта Келли, который тоже писал свет, или Барнета Ньюмана, на чьи работы взглянул и забыл. Это также относится и к работам вроде бы признанных ярких авторов: Герхарда Рихтера, Георга Базелица или Дэвида Хокни – очень дорого, фантазийно, но не то. И это же самое можно сказать про Макса Эрнста или Рене Магритта – занудство, никакой движухи, надуманный смысл, что-то ненастоящее, вымученное из себя. Но так отражался дух эпохи, цайтгайст, и кто-то сумел привнести в него свои эйзегетические смыслы и стал выдающейся знаковой фигурой, а кто-то выловил экзегезу и остался лишь вехой в истории искусства.

И есть ещё два вида художников, которые совсем особняком. Некоторые из них просто не включаются в программу просветительских лекториев и хрестоматий, хотя произведения их гения все знают, например, как Ганса Гигера, создавшего образ Чужого, Ксеноморфа, иную и крайне агрессивно-живучую форму кремнийорганической жизни. Другие настоящие художники, графики и рисовальщики, которые посвятили свою жизнь моде, как Ив Сен-Лоран или Джон Гальяно, идут по другому разряду, хотя в раньшие времена создателей нарядов включали в число живописцев, как, например, Бакста или Эрте.

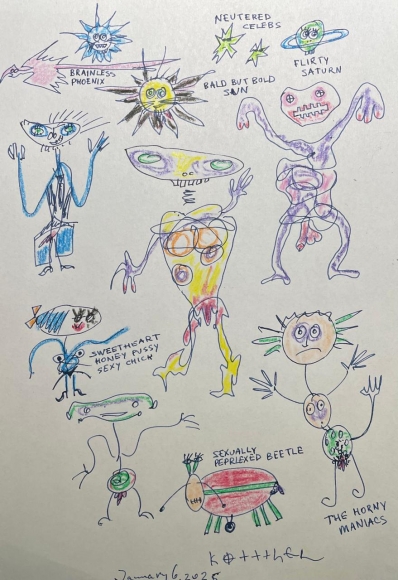

И есть стоящие совсем особняком невероятно талантливые люди, которые не сделали заработок искусством своим основным источником дохода, а наоборот, многие из них находятся на постоянном попечении общества в психиатрических лечебницах или местах лишения свободы. Если полистать книгу Ганса Принцхорна, изданную почти сто лет назад о творчестве душевнобольных, то мы увидим, что психически неординарные люди зачастую опережали общие тренды искусства на десятки лет, и изобразительные средства, которые лишь подтверждали диагноз, стали художественным мейнстримом в текущем столетии, для этого можно посмотреть работы очень востребованных современных художников вроде Роберта Навы или Женевы Фиггис. В этих работах есть жизнь, есть сила экспрессии и чувство, они написаны ради самих себя, ради радости творчества, не для коммерческих целей, и потому они очень ценятся и отлично коммерциализируются.

Больших талантов рождается, возможно, больше, чем проявляется и признаётся, но тут та же ситуация, что и в других видах искусства: музыки много, а слушать нечего; модных домов много, а восторг вызывают единичные дизайнеры и их изделия; кинофильмов и сериалов снимается и выпускается много, а смотреть и пересматривать приходится единичные фильмы, книг издаётся много, а читать мало что интересно. То есть не цепляет нас большинство производимой творческой продукции. Возможно, это и есть главный критерий качества и силы произведения искусства – цепляет ли оно нас за струны души или нет. Всё остальное – лишь пустые умствования от лукавого.

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции

Источник: argumenti.ru